Мастер архитектурных и лирических пейзажей

Петр Иванович Петровичев

1874 (село Высоково Ярославской губернии) — 1947 (Москва)

«Я учился в начальной сельской школе, и, когда писал диктант, то и там между строками какую-нибудь рожу нарисую. Учитель меня за это ругал: «Что же ты делаешь? Приедет инспектор, попросит тетрадь показать, как работают ученики, а у тебя вот что нарисовано!» Но я все равно не унимался. В конце концов я понял, что мне нужно изображать природу, нужно заниматься искусством…»

Вот так скромный, застенчивый Петр Петровичев, сын «крестьянина-огородника», начинал свой творческий путь – с рожиц в учебной тетради.

Петр Иванович Петровичев родился 6 декабря 1874 года в селе Высоково Ярославской губернии, в бедной крестьянской семье. В 17 лет ему удалось устроиться подмастерьем в Ростовский музей церковных древностей, где юноша получил первые навыки живописи. У Петра Петровичева не было ни специального художественного образования, ни уверенных навыков – только желание писать. Но ему улыбнулась удача. Случайная встреча с художником В.В. Верещагиным, осматривавшим музей и обещавшим помощь в дальнейшей учебе, окончательно решила его будущее. В 1892 Петровичев уехал в Москву и при содействии знаменитого баталиста поступил в Московское училище живописи, ваяния и зодчества.

С момента открытия пейзажного класса, в 1898 году, начинающему художнику посчастливилось попасть под крыло самого Исаака Левитана. Хотя в 1900 году Левитан скончался, он успел стать для Петровичева не только учителем живописи, но и учителем жизни. Теплую память о мастере Петр Петровичев сохранил на долгие годы. Благодаря своему огромному трудолюбию и тяге к искусству выходец из крестьянской семьи успешно завершил обучение. В 1903 за картину «Март» («Весенняя дорога») он был удостоен большой серебряной медали и выпущен из Училища со званием классного художника.

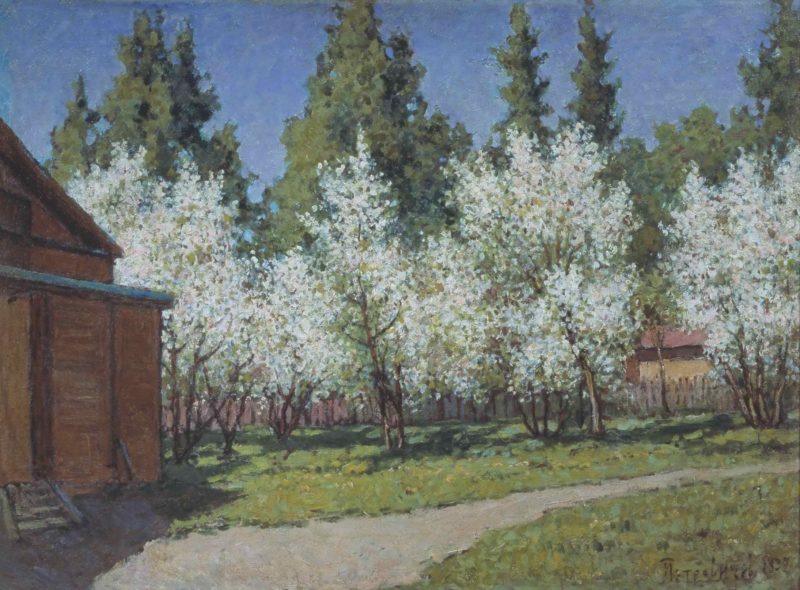

Петровичев много работал, постоянно выставляя произведения на суд зрителя. Показывать свои работы он начал с 1894 еще на ученических выставках. На летние каникулы уезжал в родную деревню и привозил оттуда множество этюдов. Красота родных мест окончательно определили выбор тематики, а умело используемые им приемы пастозного письма позволяли создавать произведения оригинального стиля, любимые публикой и легко узнаваемые на вернисажах. Молодой художник искал свой путь в искусстве…

П.И. Петровичев показывает свои работы на выставках Московского общества любителей художеств, «Мира искусства», «Союза русских художников», Товарищества передвижных художественных выставок. В феврале 1906 г. на годичном общем собрании Товарищества 19-ю голосами из 25 живописец был избран в члены объединения. В этом же году принял участие в организованной С.П. Дягилевым выставке русского искусства в Париже. Парижская газета писала: «Коровин, Петровичев, Рерих, Юон — пейзажисты, ищущие острых ощущений и выражающие их с редкой гармоничностью». К художнику приходит успех, признание, его картины приобретаются Третьяковской галереей, Музеем Александра III, Галереей при Академии художеств.

Творческий энтузиазм Петровичева не ослабевал и после революции — в годы гражданской войны, разрухи, голода. Работая в это время в Комиссии по охране памятников искусства и старины, он создал интереснейшую серию интерьеров дворцов-музеев в Кускове, Останкине, Муранове, запечатлев их уникальную ценность. Активно участвуя в жизни страны, художник по-прежнему много писал и выставлялся. 7 октября 1917 в Москве прошла первая персональная выставка его произведений, имевшая значительный успех. В 1924–1925 произведения мастера экспонировались на выставке русского искусства в Нью-Йорке.

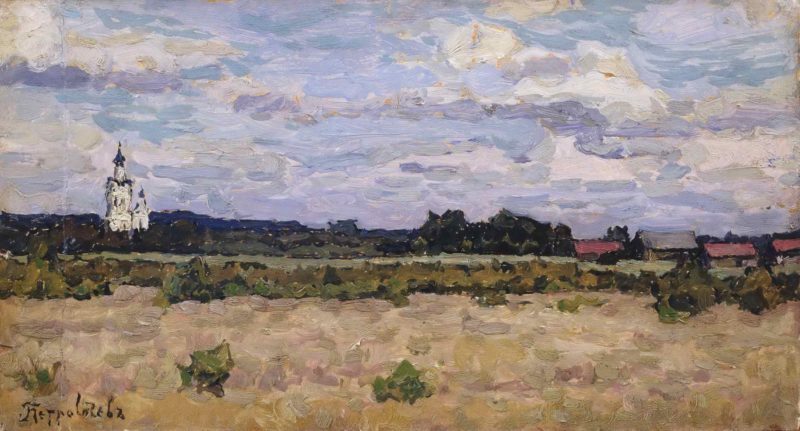

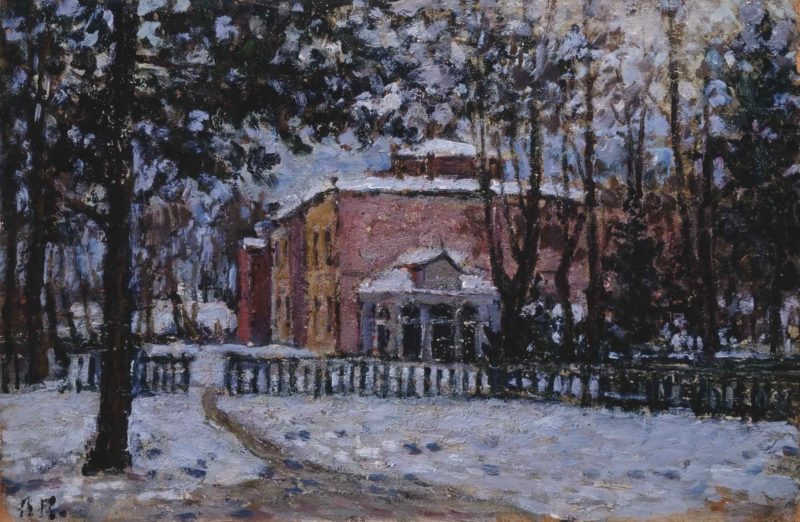

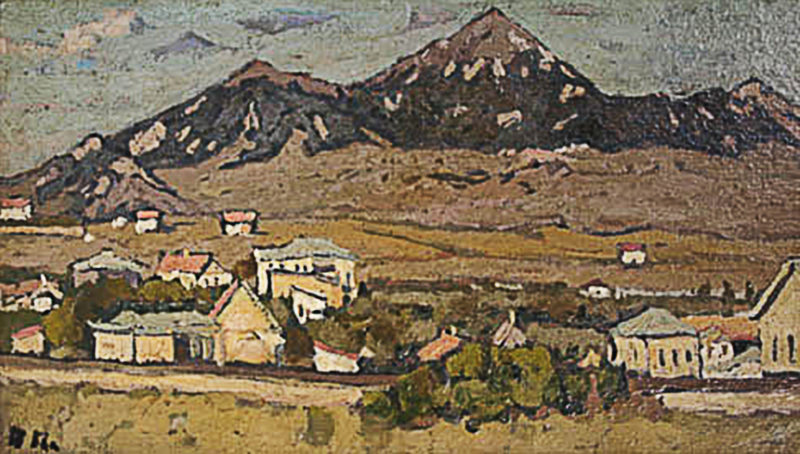

Важную роль в формировании творческой индивидуальности Петровичева как художника сыграла завидная работоспособность. «Он постоянно находился в пути, в поездках по городам страны и неизменно привозил много работ», — вспоминала его жена Ольга Эрнестовна. Круг своих живописных интересов Петровичев определял так: «Меня всё время увлекала русская старина — древние памятники зодчества, знакомые с далёкого детства. Я многократно бывал в великих русских городах — Нижнем Новгороде, Костроме, Ярославле, Суздале, Новгороде Великом, Владимире, писал там свои этюды». После таких поездок рождались виды отдельных улочек или целые ансамбли и панорамы. Ему нравилось изображать памятники старины или неприметные дворики небольших городов. Особый интерес он проявлял к сочетанию архитектурных комплексов с живописными уголками природы.

Помимо художественной деятельности мастер преподавал живопись и рисунок, был в числе организаторов «Объединения художников-реалистов». В годы Великой Отечественной войны, будучи уже в преклонном возрасте, он активно работал в тылу: принимал участие в ночных дежурствах, копал рвы, строил заграждения. За это был награжден медалью «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны».

В 1944 году состоялась вторая персональная выставка художника, которая была приурочена к его семидесятилетию. Критики отмечали, что со временем его работы стали более обобщенными, утонченные касания кистью уступили в них место широким мазкам. Натюрморты и пейзажи, написанные Петровичевым, выделялись среди подобных картин особой плотностью красочного слоя, материальностью, иногда художник использовал мастихин. В его творчестве нашли отражение поэтическая взволнованность и одухотворенность русской природы. Художник предпочитал спокойные сюжеты, изображая природу на закате, весеннее или утреннее пробуждение мира, родные березы. Его работы пронизаны радостью жизни, счастьем бытия, особым поэтическим очарованием.