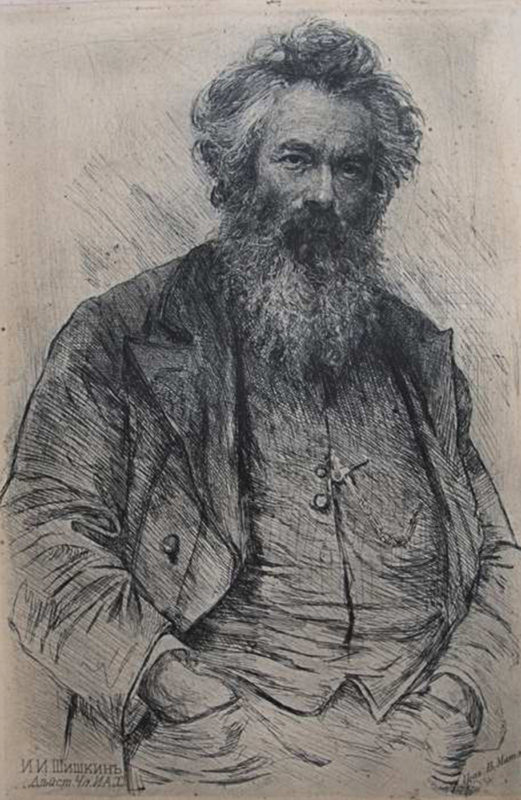

Иван Иванович Шишкин

(1832—1898)

«Царь леса» — так называли художника современники!

Русский художник-пейзажист, живописец, рисовальщик и гравёр-аквафортист.

Академик (1865), профессор (1873).

Руководитель пейзажной мастерской Академии художеств (1894—1895).

Член-учредитель Товарищества передвижных художественных выставок.

Представитель Дюссельдорфской художественной школы.

Родился (13 (25) января 1832 год в Елабуге, Вятской губернии. Впечатлительный, любознательный, одаренный мальчик нашел незаменимого друга в своем отце. Небогатый купец, И.В.Шишкин был человеком разносторонних знаний. Интерес к старине, природе, к чтению книг он прививал и сыну, поощряя в мальчике пробудившуюся любовь к рисованию. В 1848 году, не закончив казанской гимназии, юноша вернулся в отчий дом.

К систематическим занятиям в московском Училище живописи и ваяния Шишкин приступил лишь в двадцатилетнем возрасте — учился у Аполлона Мокрицкого. затем в Императорской Академии художеств — у Сократа Воробьева. Уже спустя три с небольшим месяца после поступления он привлек внимание профессоров своими натурными пейзажными рисунками. В 1857 году он получил две малые серебряные медали — за картину «В окрестностях Петербурга» (1856) и за рисунки, исполненные летом в Дубках.

Подлинной школой для Шишкина стал Валаам, служивший местом летней работы на натуре академическим ученикам-пейзажистам. Шишкин был увлечен дикой, девственной природой живописного и сурового архипелага валаамских островов с его гранитными скалами, вековыми соснами и елями.

Окончив Академию с Большой золотой медалью в 1860 году, Шишкин получает право на поездку за границу в качестве пенсионера.

А в 1867 году художник снова отправился на легендарный Валаам, теперь уже совместно с семнадцатилетним Федором Васильевым, которого опекал и обучал живописи. Летом 1868 года Шишкин уехал на родину, в Елабугу, чтобы получить благословение отца на венчание с Евгенией Александровной Васильевой, сестрой своего друга

Став одним из учредителей Товарищества передвижных художественных выставок, Шишкин сдружился с Константином Савицким, Иваном Крамским, позже — в 1870-х годах — с Архипом Куинджи.

«Громче всех раздавался голос богатыря Ивана Шишкина, — писал Репин о собраниях членов Артели художников, — как зеленый могучий лес, он заражал всех своим здоровым весельем, хорошим аппетитом и правдивой русской речью.»

Творческая жизнь Ивана Шишкина в течение долгого ряда лет (особенно в 70-х годах) проходила на глазах Крамского. Обычно из года в год оба художника летом селились вместе, где-нибудь среди природы средней полосы России.

Начиная с 1-й Передвижной выставки, в течение всех двадцати пяти лет Шишкин принимал в них участие, давая возможность сегодня судить об эволюции мастерства пейзажиста.

После смерти первой жены, Иван Шишкин на некоторое время отошел от творчества, но его могучая натура победила тяжелые душевные переживания, и уже в 1875 году на 4-ю Передвижную выставку Шишкин смог дать ряд картин, из которых одна («Родник в сосновом лесу») снова вызвала восторженные похвалы Крамского.

В семидесятых годах Шишкин все серьезнее увлекается офортом — это искусство стало самостоятельной и важной областью его творчества.

В 80-е годы Шишкин создает много картин, в сюжетах которых он, как всегда, обращается преимущественно к жизни русского леса, русских лугов и полей, впрочем, затрагивая и такие мотивы, как морское побережье Балтики.

Художника все чаще привлекают изменчивые состояния природы, быстро проходящие моменты. Пример тому — поэтичная по мотиву и гармоничная по живописи картина «Туманное утро» (1885).

Среди всех произведений художника наиболее широкой известностью пользуется картина «Утро в сосновом лесу». Замысел ее подсказал Шишкину К.А. Савицкий, но не исключена возможность, что толчком к появлению этого полотна послужил пейзаж 1888 года «Туман в сосновом лесу», написанный после поездки в вологодские леса.

Занимательный жанровый мотив, во многом способствовал ее популярности, но истинной ценностью произведения явилось прекрасно выраженное состояние природы. Это не просто глухой сосновый лес, а именно утро в лесу с его еще не рассеявшимся туманом, с легко порозовевшими вершинами громадных сосен, холодными тенями в чащах. Чувствуется глубина оврага, глушь. Присутствие медвежьего семейства, расположившегося на краю этого оврага, порождает у зрителя ощущение отдаленности и глухости дикого леса.

В преддверии XX века, когда возникают различные течения и направления, идут поиски новых художественных стилей, форм и приемов, Шишкин продолжает уверенно следовать по своему раз избранному пути, создавая жизненно правдивые, содержательные и типические образы русской природы.

Достойным завершением его цельного и самобытного творчества стала картина «Корабельная роща» (1898) — полотно, классическое по полноте и многогранности художественного образа. В основу этого пейзажа легли натурные этюды, выполненные Шишкиным в родных прикамских лесах, где он нашел свой идеал — синтез гармонии и величия. Но в произведении воплощено и то глубочайшее знание русской природы, которое было накоплено мастером за почти полувековую творческую жизнь.

Картина «Корабельная роща» (самая крупная по размерам в творчестве Шишкина) — как бы последний, завершающий образ в созданной им галерее работ, символизирующих богатырскую русскую силу.

8 (20) марта 1898 года И.И.Шишкин скончался в своей мастерской за мольбертом, на котором стояла новая, только что начатая картина «Лесное царство».

В наших архивах хранится и часто размещается в экспозициях работа И.И.Шишкина — «Лес» (1871г.), поступившая в 1963 году из Государственного Русского музея.

А в работе часто используется прекрасная переписка Н.А. Ярошенко и И.И.Шишкина — дружеские письма, наполненные заботой друг о друге и внимательном отношении к жизни, природе и творчеству.